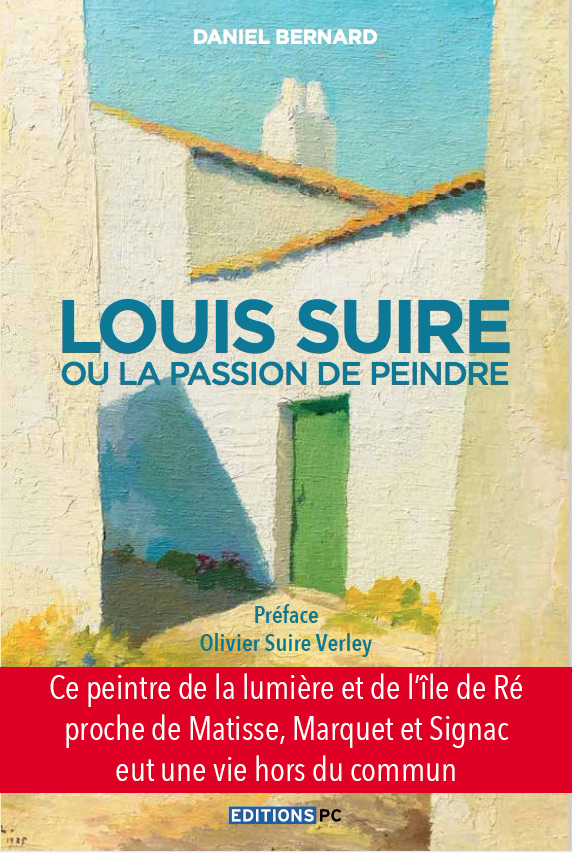

Louis Suire

Edition : Editions PC

Louis Suire est né le 29 octobre 1899. Nous fêtons le 120e anniversaire de la naissance de ce peintre qui sut si bien traduire la lumière de l’Ile de Ré.

Sa famille, rochelaise depuis plusieurs générations, résidait rue des Fonderies dans une maison aux odeurs d’embruns et dans le salon de laquelle autrefois, ses aïeux coulaient des canons destinés aux vaisseaux de la Marine royale.

Louis Suire a quinze ans lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Après un an passé aux Arts déco de Limoges, son professeur Charles Bichet le fait entrer à l’Académie Julian de Paris. A dix-sept ans, Louis est trop jeune pour partir à la guerre, mais suffisamment âgé pour entrer à l’Académie de peinture. Il se lie avec les plus grands artistes du 20e siècle : Marquet, Braque, Matisse, Signac, Dunoyer de Segonzac. Il côtoie Picasso, Modigliani, Foujita, Cocteau. A dix-huit ans il est mobilisé. Il entre au camouflage où il peint de faux peupliers pour abriter les artilleurs des tranchées et un faux Paris dans la plaine de Roissy pour tromper les aviateurs allemands. En 1920, il retourne à La Rochelle, encourage les peintres Marquet, Signac et Dunoyer à venir peindre la mer, le Marais poitevin et les Sables d’Olonne. En 1923 il épouse Hélène, lui fait découvrir l’Ile de Ré, la lumière et achète une ruine à la Rivière, aux Portes. Il enseigne la peinture. En 1961, il entre à l’Académie de Saintonge au siège n°13, qu’occupe aujourd’hui Madeleine Chapsal. Il décède, le 18 janvier 1987, la romancière confiera Louis est entré dans cette lumière qui lui a tant donné.

ISBN: 978-2-37819-005-7

Date de parution: juin 2019

206 pages

Résumé

Louis Suire naît à Cognac en 1899 et meurt à La Rochelle en 1987. Peintre de talent, il se partage entre Paris, le Poitou-Charentes, La Rochelle et Ré. À 13 ans, il est ébloui par la lumière de l’île de Ré. À 17, il est trop jeune pour partir à la guerre, mais assez âgé pour entrer aux Beaux-Arts et à l’Académie Julian à Paris. Là, il devient l’intime de peintres célèbres, Matisse, Marquet, Signac. Il découvre Montparnasse, Modigliani, Foujita, Soutine, Picasso et participe à la plus belle des révolutions artistiques que le monde ait jamais connue. Mobilisé en mars 1918, Louis entre au camouflage, peint de faux peupliers pour abriter les artil-leurs et un faux Paris dans la plaine de Roissy pour tromper les aviateurs allemands.

C’est ainsi que commence l’histoire de ce jeune peintre que le chaos du monde n’ensevelit pas. Puis le chemin de Louis Suire nous entraîne là où tous les chemins devraient finir : au bout d’une île, d’une île à la lumière si crue que tout le monde l’appelle La Blanche. Sa force tient à son apparente fragilité. Il y a quelque chose d’inaccessible dans la recherche de la lumière, pourtant Louis Suire n’aura de cesse de la traquer.

Avant-propos

Sur le bord de la mer, un enfant aide un vieux peintre à choisir ses crayons de pastel. Chaque matin, il l’accom-pagne et le regarde jouer avec la lumière de l’océan. Un jour, le tableau est terminé. Une douce mélodie envahit alors le cœur de l’enfant. Le jeune garçon se tourne vers le vieil artiste et lui demande émerveillé : « Comment savais-tu qu’il y avait de la musique dans tes couleurs ? » Enfant, je suivais ainsi le peintre Louis Suire sur les chemins de l’île. C’est peut-être là, à son contact, au plus profond de mes racines, que j’ai compris que je voulais écrire, mettre de la couleur et de l’émotion sur les mots et faire comme lui une activité de silence.

Extraits

Louis Suire glissait sans bruit sur son enfance. Le cha-peau vissé sur la tête, il goûtait au bonheur. En juin 1912, l’avant-dernier été avant la Grande Guerre, il avait treize ans. Le roulement de moulin à café des mitrailleuses Colt que dérouillait une bande de grelus n’entamait pas son insou-ciance. Pareils à du bois dans le feu qui crépite, les impacts des balles coursaient les arbres comme la petite vérole. Les dieux s’excitaient. L’été qui arrivait joignait l’utile au frivole. Comment dire autrement la légèreté nécessaire à l’espoir ? On a beaucoup écrit sur cette période insouciante jalonnée de déjeuner sur l’herbe et de dîners en ville, où l’homme sur son nuage allait s’écraser comme Icare. En marge de la fête qui battait son plein, Louis emboîtait le pas à une mode qui n’avait plus qu’une année à sourire. Il por-tait un sarrau bleu lavande en été et des mitaines noires en hiver. Cela le répugnait. À la première occasion, il comptait bien changer le cours des saisons. Cet espoir l’électrisait comme un escroc sur le point de réaliser le hold-up parfait. En attendant, au lycée-collège fromentin à La Rochelle le garçon se positionnait dans la première moitié de la classe

*

Accompagné du professeur de dessin et de quelques élèves, le jeune Suire montait sur le Coligny, un vieux bateau à roues à aubes qui s’efforçait de faire le trajet entre le continent et l’île. Armés jusqu’aux dents de tubes de couleurs, de pin-ceaux déplumés et de quelques feuilles de papier Canson, ils débarquèrent sur un promontoire de bois, battu par les flots. Le professeur avait beaucoup de mal à tenir son équipe, un vent de liberté avait raison de lui. Rien, pourtant, ne justifiait une telle excitation. Seulement le sable à l’infini qui devait préfigurer le désert qu’ils allaient affronter. Au creux d’une dune, une locomotive ronronnante, attelée à deux wagons, attendait. Louis ignorait que le train mettait près d’une journée pour sillonner l’île – alors qu’un cycliste le faisait en deux heures –, qu’il s’arrêtait en rase campagne pour permettre aux vaches de traverser et au conducteur d’aller pisser, qu’une fois sur deux il dé-raillait dans les courbes, qu’il fallait descendre pour le pousser dans les côtes et qu’à l’arrêt les wagons, déglin-gués d’avoir trop servi, tanguaient comme des barques. Dans une épouvantable odeur de pétrole, soudain le monstre se mit à tempêter, à éructer, à hurler. Avec l’arrogance d’un coq, le train finit par s’envoler au -dessus d’une mer de sable. Les mouettes virevoltaient dans son sillage. Devant son pare-buffle, les bois de pins dérivaient ainsi que des collines. Louis était saisi par la blancheur des maisons qui défilaient sous ses yeux et intrigué par tous ces marais sans ombre. Son regard fut attiré par un écran bleu et blanc. C’était l’endroit que le professeur choisit pour planter son pinchard – ce tabouret qui suit les peintres partout. Un ciel immense se battait au loin avec l’océan. L’air brû-lait telle une blessure. Incandescente comme de la glace, la lumière décidait de la tempête. Un blanc aveugle piéti-nait l’ocre, les ombres devenaient bleues et des bouquets d’oiseaux de mer fleurissaient sur la plage. Le professeur voulait absolument que les élèves peignent l’insoutenable légèreté de la violence qui s’accomplissait sous leurs yeux, confortablement installés à l’ombre des arbres. Là où les pins parasols, lentement, sirotent l’anis des fenouils. Sur le chemin du retour, rien ne se passait comme Louis l’avait prévu. Au loin, un soleil roux implacable buvait la mer. Le désastre engloutissait le monde. Il guettait l’ultime éclat du soleil, le dernier soupir de la nature qu’il appelait son rayon vert. Louis était happé par la lumière. Cette île lui donnait le vertige.